전남 서남권 경제의 심장인 영암군 삼호면 대불공단과 현대삼호중공업.

방조제를 막아 조성된 이곳에는 우리나라 조선산업의 고동 소리가 힘차게 울려 퍼지고 있습니다.

또한 현대삼호중공업이 들어선 용당리 일대는 다도해의 수려한 풍광이 일품일 뿐 아니라, 임진왜란 당시 이순신 장군이 왜군을 격파한 흔적이 곳곳에 남아 있는 역사의 현장입니다.

이러한 유서 깊은 장소에 잘 알려지지 않은 축성암이라는 조그만 암자가 있었습니다.

축성암은 1920년대 일제 초기에 창건된 전통사찰로서 목포와 인접한 용당 해안가 산등성이에 위치하고 있었습니다.

◇목불 '목조나반존자상'이 안치그러나 1990년대 초 이 일대가 한라조선소(현 현대삼호중공업) 조성단지로 편입되면서 1994년 원래 위치에서 남쪽으로 1.5km 떨어진 현 장소로 이전하였습니다.

옛터를 내어준 축성암은 언덕 아래에 새로 법당을 짓고 축성사라는 이름의 사찰로 자리하고 있습니다.

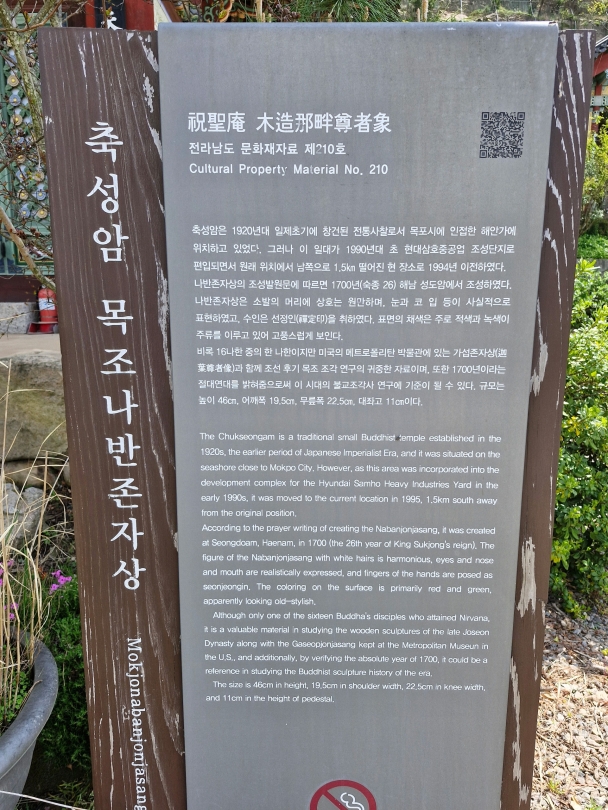

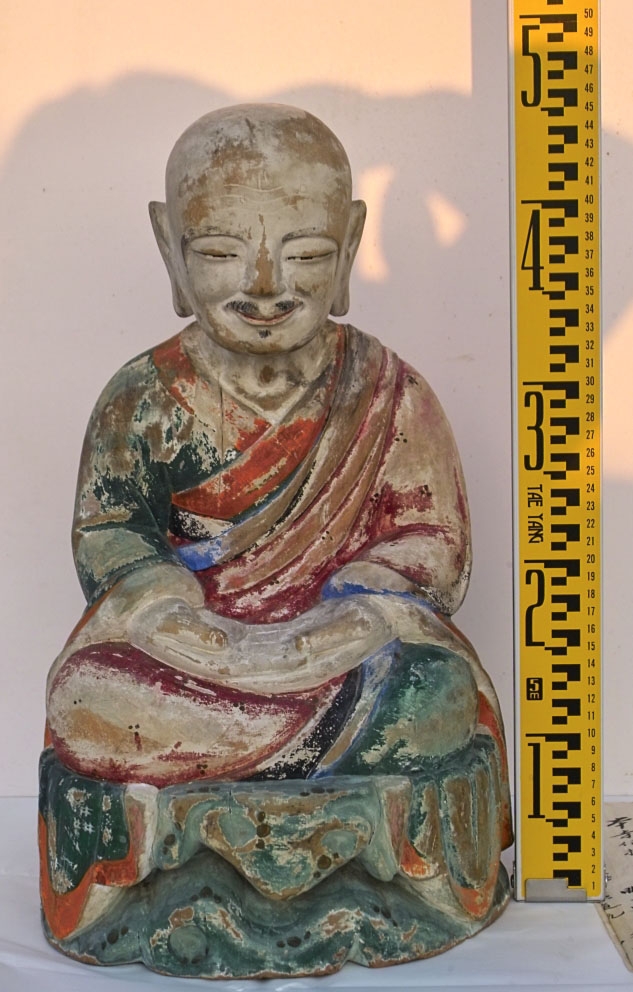

축성암에는 전라남도 문화재자료 제210호인 조선시대 목불 '목조나반존자상'이 안치돼 있습니다.

조성 발원문에 따르면 나반존자상은 1700년(숙종 26) 해남 성도암에서 조성하였다고 기록돼 있습니다.

조각상은 얼굴이 원만하며, 눈과 코, 입 등이 사실적으로 표현되었고, 양손을 포개고 명상 자세를 취하였습니다.

표면의 채색은 주로 적색과 녹색이 주류를 이루고 있어 고풍스럽게 보입니다. 규모는 전체 높이 46cm, 어깨 폭 19.5cm, 무릎 폭 22.5cm, 대좌 11cm입니다.

나반존자상은 미국 메트로폴리탄 박물관에 있는 가섭존자상과 함께 조선시대 후기 목조조각 연구의 귀중한 자료로 평가되며, 특히 1700년이라는 절대연대를 명확히 밝혀줌으로써 이 시대의 불교조각사 연구에 하나의 기준이 되고 있습니다.

◇ 말년까지도 왕성한 창작활동뿐만 아니라 축성암은 한국 근대 문학의 선구자이자 역사 소설의 대가로 불리던 월탄 박종화(朴鍾和) 선생(1901~1981)이 1971년 잠시 머물렀던 것으로 알려졌습니다.

월탄은 주로 한국의 역사를 배경으로 한 역사 소설을 많이 발표했는데, 대표작인 『임진왜란』, 『다정불심』, 『금삼의 피』 등은 한국 문학사에서 역사적 서사와 문학적 깊이를 결합한 걸작으로 평가받고 있습니다.

그는 대하소설로서 역사소설을 가장 많이 썼고 가장 폭넓은 독자를 확보하고 있었습니다.

월탄은 말년까지도 왕성한 창작활동을 지속하였으며, 이 무렵 조선일보에 <세종대왕>을 연재하고 있었습니다.

1969년부터 1977년까지 8회에 걸쳐 연재된 <세종대왕>은 2,456회라는 불멸의 기록을 남기기도 했습니다.

1971년 당시 인근 용당초등학교에서 교사로 근무했던 팔순의 이윤수 시인은 "박종화 선생이 축성암에 머물면서 매일 새벽에 일어나 1시간 동안 집필한 소설 원고를 우체국을 통해 신문사로 보낸 후 용당 바닷가 주변을 산책하는 게 하루의 일과였다"고 기억을 떠올렸습니다.

그는 또한 "축성암에서 바라보면 임진왜란 때 이순신 장군이 전략요충지로 활용하였던 고하도 앞바다가 한눈에 내려다보이는데, 월탄 선생은 그 광경을 바라보며 자신의 소설 『임진왜란』의 장면을 떠올렸을 것"이라고 전해주었습니다.

◇ 연인들의 발걸음이 더 많이 찾던 곳

바다에서 육지가 된 삼호공단 도로변에는 아직도 축성사란 절의 옛 안내판이 남아 있습니다.

바다를 매립하기 전 그 옛날의 축성암의 추억을 고스란히 간직하고 있습니다.

바다가 바라보이는 바위 언덕에 세워진 자그마한 암자였던 축성암은 경관이 아름다워 불자보다 사랑하는 연인들의 발걸음이 더 많이 찾던 곳이었다고 합니다.

팔순의 노(老) 시인은 "축성암은 번뇌를 다스리는 참선의 도량으로는 파도 출렁이는 바다의 유혹이 너무 컸을 것이다"며 "참선보다 사색이 어울리는 곳이었다"고 회상했습니다.

댓글

(0)